運慶は、仏像に自分の名を記した初めての例と言われる。もちろん、発見されていないだけでその父である康慶がより早くそれをしていたかも知れないが、いずれにせよ最初期の事例であろう。

また、その仏像は「写実的」であるとか「リアリズム」という枕詞がしばしば付けて語られる。つまり、実際の人間の形に近づけて仏像を表現した。その写実性を助けた技法のひとつが玉眼である。人間の外見で視覚的な質感が大きく異なる眼を、いつも光を鋭く反射させる水晶を用いて表現した。それらの理由から、仏の存在を人間存在により近づけたという意味合いで語られることが多い。

八大童子像などを見ると、色彩が状態良く残されているので、作成された頃の像は全身がビビッドに彩られ、それが破綻なく彫られた形状と相まってある種の完璧さを持っていただろうと感じられる。しかし一方で、完璧に仕上げられた像でありつつも、現代人が言うところの「写実的」とは違うことも分かる。玉眼が入っていようとも、これらの童子のような少年が実際にいるようには感じられない。露出している肉体部分の表現を見れば尚のことそう感じる。その身体は決して現実の人間のようには表されていない。仏像の決まりに則った表現である。運慶仏が写実と言われるのは無著世親のインパクトの大きさ故だろう。それどころか、八大童子像の特徴ある顔などは複数の像を統一化し、フィギュア(人形)のシリーズのようでさえある。像が固有のキャラクターを主張し、かつそれが”現物”のように振る舞い始めると、皮肉のようだが置物化してくる。像そのものが愛玩の対象へと変化していくのである。仏像が像として愛でられるようになることは、もはや物を物として愛玩されるようなもので、これは置物である。例えば鎌倉時代の仏像には衣を実際に着せ替えられるものもあるが、そういう像の扱いを西村公朝氏は「彫刻的本質から遠ざかる行為」だと指摘した。

仏像はそもそも現実の人間の形を移して作られ始めたのではない。それは象徴であり、概念に人の形を割り当てた存在とでも言えるものだ。もっとドライに言えば、仏像そのものはあくまでも像、つまり”仏の形をした物”に過ぎない。信者は、その“物の形”を見て”仏そのもの”を自らの内に想像する。そう捉えることで仏像は物ではなくなり、仏そのものとして捉えられることになる。

運慶が自ら仕上げた仏像内に自分の名を記したという事は、作家自身がこれは物に過ぎないと宣言しているのに等しい。仏像の内側の空洞に水晶などを収めたりした事も同様の心理が伺える。内側に納入されたものが”仏の魂”であるとするなら像は容器に過ぎない。このような、仏像を参拝する大衆との”温度差”はしかし、あって当然のものだ。運慶ら仏師はその形を作り出す側なのだから。彼らは言わば信仰の翻訳者である。彼ら仏教芸術家がいなければ、我々は仏の世界を視覚的に共有することさえできないのだから。

運慶は、仏像を人間に近づけたというよりむしろ、仏像を仏そのものと思い込まず単なる物であると宣言した初めての仏師である。そうして信仰対象と像の間に区切りを付ける事が表現の幅を拡げることに繋がり、その裾野は仏像の置物化にも伸びていくのである。

2017年10月16日月曜日

彫刻の質や評価

会話で名が出た若手彫刻家の作品をネットで見た。その場で高評価だったので期待したが、大きな人形に過ぎなかった。思い返せば、そこでの評価も彫りの技巧を「凄い」と言っていたのだった。

日本では技巧がそのまま芸術の価値になる。例えば絵画では「写真のような絵=上手な絵」の式が素直に受け入れられる。もちろんその価値観が間違っているわけではない。写真のように世界を描けることは人類の夢だったとさえ言えるだろう。しかしそれは夢”だった”のであり、写真機の発明がそれをこれ以上ないほど完璧に叶えたのである。それ以後、絵画芸術における価値は解放され、様々な特徴的表現の追求へと細分化された。

彫刻でもそれは同様である。モデルにそっくりに造形できることはひとつの才能だと言えるだろう。きっとそれは写真のように、人類の夢なのだ。そしてそれは、昨今の立体スキャンとプリンターでほぼ叶えられた。後は安価で身近になるのを待つだけである。寸分違わず立体化する技術はまもなく人間の手を離れる。技巧は本質的にはそちらに属するものだ。機械でより高度に成せるものをわざわざ人間の手で行い続けることは、哀しいけれども、標本を残すような行為に近い。

非技巧的で彫刻的に優れた作品もあるのだが、非常に評価されにくい。技巧的に優れていれば評価されるのならば、作り手もそちらに流れるのは自然な事だろう。技巧と一言で言っても様々なはずだが、我が国では”繊細”で”手数の多い”ものが喜ばれる。人が作り出す物である以上、技巧も重要なのは確かだが、芸術には主題があることを忘れてはならない。芸術において、技巧は主題と密接であるべきである。技巧だけに限ってみても、それは作品全体の構成と関連していなければならない。細部と全体は段階的に組み合わさって全体的な調和を成していなければ、個々はバラバラに主張しだす。それは一見、賑やかで視覚を喜ばすかも知れないが、薄っぺらですぐに飽きられる。それらは実際のところ、大して美しくもないことがほとんどだ。

今から100年前に、ロダンの影響を受けた高村光太郎が、父である光雲らが作る明治木彫を否定した内容もそんな所だったように思う。しかし、そう言いながらも光太郎自身、木彫の小物を多く作成したし、また鋳造作品の展示方法やその扱いに彫刻作品を置物や小物として見ていた節もある。

どのような作品が彫刻として優れているのかは、1つの答えがあるわけではない。表現も多様性が維持されるべきだとも思う。しかし、表面的な処理だけで、彫刻の質が語られるようになってしまうのは避けたい。表面性は無視すべきではないが、彫刻の調和的な構築性においては、最初の列には並ばないのである。

芸術は作る者より見る者の方が圧倒的に多い。見る者の選択が作る者にも影響を与えるのならば、彫刻の見方についても広く示していく必要があるだろう。

日本では技巧がそのまま芸術の価値になる。例えば絵画では「写真のような絵=上手な絵」の式が素直に受け入れられる。もちろんその価値観が間違っているわけではない。写真のように世界を描けることは人類の夢だったとさえ言えるだろう。しかしそれは夢”だった”のであり、写真機の発明がそれをこれ以上ないほど完璧に叶えたのである。それ以後、絵画芸術における価値は解放され、様々な特徴的表現の追求へと細分化された。

彫刻でもそれは同様である。モデルにそっくりに造形できることはひとつの才能だと言えるだろう。きっとそれは写真のように、人類の夢なのだ。そしてそれは、昨今の立体スキャンとプリンターでほぼ叶えられた。後は安価で身近になるのを待つだけである。寸分違わず立体化する技術はまもなく人間の手を離れる。技巧は本質的にはそちらに属するものだ。機械でより高度に成せるものをわざわざ人間の手で行い続けることは、哀しいけれども、標本を残すような行為に近い。

非技巧的で彫刻的に優れた作品もあるのだが、非常に評価されにくい。技巧的に優れていれば評価されるのならば、作り手もそちらに流れるのは自然な事だろう。技巧と一言で言っても様々なはずだが、我が国では”繊細”で”手数の多い”ものが喜ばれる。人が作り出す物である以上、技巧も重要なのは確かだが、芸術には主題があることを忘れてはならない。芸術において、技巧は主題と密接であるべきである。技巧だけに限ってみても、それは作品全体の構成と関連していなければならない。細部と全体は段階的に組み合わさって全体的な調和を成していなければ、個々はバラバラに主張しだす。それは一見、賑やかで視覚を喜ばすかも知れないが、薄っぺらですぐに飽きられる。それらは実際のところ、大して美しくもないことがほとんどだ。

今から100年前に、ロダンの影響を受けた高村光太郎が、父である光雲らが作る明治木彫を否定した内容もそんな所だったように思う。しかし、そう言いながらも光太郎自身、木彫の小物を多く作成したし、また鋳造作品の展示方法やその扱いに彫刻作品を置物や小物として見ていた節もある。

どのような作品が彫刻として優れているのかは、1つの答えがあるわけではない。表現も多様性が維持されるべきだとも思う。しかし、表面的な処理だけで、彫刻の質が語られるようになってしまうのは避けたい。表面性は無視すべきではないが、彫刻の調和的な構築性においては、最初の列には並ばないのである。

芸術は作る者より見る者の方が圧倒的に多い。見る者の選択が作る者にも影響を与えるのならば、彫刻の見方についても広く示していく必要があるだろう。

2017年10月1日日曜日

「Treasures from the Wreck of the Unbelievable 」展の図録を見て

ダミアン・ハースト「Treasures from the Wreck of the Unbelievable (難破船アンビリーバブル号の財宝)」展の図録を見て衝撃を受ける。ヴェネツィアで実際に観てきた学生のもので、巨大な図録の書籍だ。作品の内容、個々の作品のクオリティと点数、その全てが壮大で、更にはそれらが立体作品であることから、彫刻芸術として区切って見ても、間違いなく今世紀で最も優れた展覧会の1つだろう。実物を目撃できた人がうらやましい。

世界中の多くの作家、彫刻家がこの展覧会を羨望と嫉妬の眼差しで見ることだろう。同時に、大きな希望も与えるはずだ。その壮大さと、綿密に組まれた構成とアイデア、そして何より作家の個性の純粋性の高さに突き動かされた行動力によって成し遂げられた膨大な作品群からなる展示は、作家個人のアイデアが芸術表現の動向さえ変えうる様な力を持つことを証明している。さらに、芸術家に勇気を与えることは、頭に浮かぶ個人的な視覚的想像が形を得ることで、これ程までの力を持ち得るという事実の提示である。

このレベルの展覧会を実現させる事は誰でも可能ではない。しかし、誰もできないではなく、誰かはできるということの実証の価値は大きい。芸術家の自由な感性は力を持ち得る。そこに形を与え、それも出き得る限り完全にする事で、作家個人を超えて他者を動かす行為へと変換されるのである。

ハースト氏は自身が抱く際限の無いイメージに形を与えた。単純だがそれこそが、造形芸術家、視覚芸術家に取って唯一かつ絶対の果たすべき行為であることを実証してみせたのである。

2017年9月18日月曜日

複製された匿名の写真たち 情報から物へ

初めて代官山の蔦屋へ行った。美術書も”当然”充実していて、特に写真集が豊富だ。そこだけで数時間過ごす。エディション付きの少部数ものも多い。うれしいのは、そういうものもサンプルとして中が見られるようにしてある。作家のノートやドローイングブックがそのまま写真集になったものが意外と多く(書店側がそのように集めたのだろうけれど)、それらは作家のプライベートがそのまま見られるようで興味深い。

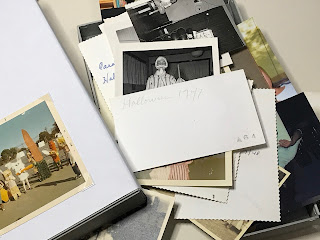

その中で、写真が本ではなく、紙箱の中にいれられた状態で売られている物があった。それぞれの写真は全て印刷物だが、裏も詳細に印刷され、あたかも実物に見える。それが紙箱に収められているので、誰かのコレクションを垣間見ているような気分になる。箱の蓋には1枚写真が貼り付けてあるのだが、箱毎にそれが異なっていた。作家の名前は、クリスチャン・ホルスタッド(Christian Holstad)で、タイトルは『Fellow Travelers』。

それぞれの写真は、紙の厚さや表面の質まで詳細に複製されており、”物としての写真”の複製が成されている。含まれている写真は、どれも”いつかの、どこかの、だれか”で、ハロウィーンの時期に撮影されたものだ。幾つかには裏面に当時のメモが書かれていて、それを見ると古い年代は1919年、最近のものは2001年。作家がどこから集めたのかは知らないが、匿名性のある、それでいて個人的な写真だ。ただでさえ赤の他人なのに、その多くが今も存命かどうかも分からない古い物で、更にはハロウィーン仮装をしているので、被写体の人物との感覚的距離感が非常に大きい。そうであるのに、こうして異国で複製され(この作品の印刷は日本で行われた)、誰かの手に渡っていく。

これは写真集ではない。写真集は、通常、そこに印刷されている”内容”が作品であり情報である。それに対してこの作品は、印刷された”物としての写真”が主体である。存在そのものが重要なのだ。紙質から印刷まで正確に複製されている様は、1つの原型から同じ商品が幾つも作られる現代を表しているようにも思える。そう思うとこの作品は、子ども達が遊ぶトレーディングカードのセット(デッキと呼ばれる)に似て見える。

光学情報としての写真は、今や本質的には、紙である必要が無いとさえ言える。一方で、物質である紙を媒体とすることにこだわる作家もあるだろう。実際、物質性にこだわった、”物としての写真集”がいくつも置かれていた。デジタル情報がすっかり普及した現代において、写真家は”光学伝達の芸術家”ではなく、”光学伝達を含む表現全般の芸術家”に変わりつつあるのだろうか。それはもはや写真家ではなく総合的なアーティストの事である。伝達技術の革新とともに、従来のカテゴライズは当てはまらなくなるという事実を、都会の書店で感じた。

その中で、写真が本ではなく、紙箱の中にいれられた状態で売られている物があった。それぞれの写真は全て印刷物だが、裏も詳細に印刷され、あたかも実物に見える。それが紙箱に収められているので、誰かのコレクションを垣間見ているような気分になる。箱の蓋には1枚写真が貼り付けてあるのだが、箱毎にそれが異なっていた。作家の名前は、クリスチャン・ホルスタッド(Christian Holstad)で、タイトルは『Fellow Travelers』。

それぞれの写真は、紙の厚さや表面の質まで詳細に複製されており、”物としての写真”の複製が成されている。含まれている写真は、どれも”いつかの、どこかの、だれか”で、ハロウィーンの時期に撮影されたものだ。幾つかには裏面に当時のメモが書かれていて、それを見ると古い年代は1919年、最近のものは2001年。作家がどこから集めたのかは知らないが、匿名性のある、それでいて個人的な写真だ。ただでさえ赤の他人なのに、その多くが今も存命かどうかも分からない古い物で、更にはハロウィーン仮装をしているので、被写体の人物との感覚的距離感が非常に大きい。そうであるのに、こうして異国で複製され(この作品の印刷は日本で行われた)、誰かの手に渡っていく。

これは写真集ではない。写真集は、通常、そこに印刷されている”内容”が作品であり情報である。それに対してこの作品は、印刷された”物としての写真”が主体である。存在そのものが重要なのだ。紙質から印刷まで正確に複製されている様は、1つの原型から同じ商品が幾つも作られる現代を表しているようにも思える。そう思うとこの作品は、子ども達が遊ぶトレーディングカードのセット(デッキと呼ばれる)に似て見える。

光学情報としての写真は、今や本質的には、紙である必要が無いとさえ言える。一方で、物質である紙を媒体とすることにこだわる作家もあるだろう。実際、物質性にこだわった、”物としての写真集”がいくつも置かれていた。デジタル情報がすっかり普及した現代において、写真家は”光学伝達の芸術家”ではなく、”光学伝達を含む表現全般の芸術家”に変わりつつあるのだろうか。それはもはや写真家ではなく総合的なアーティストの事である。伝達技術の革新とともに、従来のカテゴライズは当てはまらなくなるという事実を、都会の書店で感じた。

2017年9月15日金曜日

ミケランジェロのワックスモデル再び

2回目の「レオナルド×ミケランジェロ展」に行った。今回は閉館1時間前を切っていて、満足するほどゆっくり見られなかったが、館内はガラガラで、1つの作品を1人で鑑賞する贅沢さがあった。今回は近距離双眼鏡を持参して、これが大活躍だった。これで見ると、肉眼での鑑賞との情報量の差が凄まじく、鑑賞が数倍楽しくなる。

看板作品になっているミケランジェロの素描では、紙葉の左下にペンの試し書き線が2つある。それが始まりのカーブが逆向きで、もしかしたら1つがミケでもう1つは弟子が真似したのではないか、などと想像して楽しい。レオナルドの看板作品の素描は、サイズが小さいので、肉眼では拡大印刷されているもののようには見えない。これも双眼鏡を使うと、1本1本の筆致がハッキリ見える。左頬には白色でハイライトが入れられているのだが、それだけではなく、修正でもしたようなシミがそこに見られる。

最も鑑賞に時間を当てたのは、ミケランジェロのワックスモデルである。肉眼で見ても素晴らしいが、今回、双眼鏡を使うことで、目の前に等身大ほどに拡大された彫刻があるかのように鑑賞することができた。像の右大腿部や左の腰部などに、指紋がはっきりと残っている。ミケランジェロの指紋である!指でしっかりとワックスを押し込んだことが分かるし、指紋が残るほどに柔らかい状態で造形したことも伝わってくる。また、背中の辺りには、ヘラで付けたような段々のへこみがある。他には、肘を突いている右腕の付け根、つまり肩のところは、ワックスを伸ばしてなじませた跡が見られる。胴体とは別に腕を造形して、それを接合したのかもしれないし、造形過程で割れて取れてしまった腕を再接合したのかもしれない。また、背中には背骨にそって溝があるのだが、溝の底が鋭利である。双眼鏡で見ると、爪痕が溝の底に沿って残っている。腹部側の造形の細かさと比べると背中は若干荒さが残るのも興味深い。

横向きで、右脚の付け根を下にした横向きの姿勢だが、胸郭から肩にかけて大きく回転運動しており、左肩は前方(腹部側)へ覆い被さるように傾いている。この捻れは写真や画像では全く伝わってこない。全身が作り出す大きなねじれの運動が素晴らしい。斜め後ろから見ると、腰の前傾は、腸骨陵の上の外腹斜筋の膨らみも同一の量塊として捉えているように見えた。脚は左脚の大腿の造形が素晴らしい。膝に来ると粗付けだが、膝下部分の大きな形の捉え方はかえって分かりやすい。それはスネの前縁を強調するような形の捉え方である。

実に、この小さなワックスモデルは、サイズを超えて、ミケランジェロ彫刻の要素を直接的に伝えてくる。この展覧会で、彫刻家ミケランジェロの真髄が最も伝わるのが本作品である。「Divine」な造形とはこれを言うのだ。

あと1週間ほどでこの展覧会は終わってしまうが、もう一度、時間を作って見に行きたい。

看板作品になっているミケランジェロの素描では、紙葉の左下にペンの試し書き線が2つある。それが始まりのカーブが逆向きで、もしかしたら1つがミケでもう1つは弟子が真似したのではないか、などと想像して楽しい。レオナルドの看板作品の素描は、サイズが小さいので、肉眼では拡大印刷されているもののようには見えない。これも双眼鏡を使うと、1本1本の筆致がハッキリ見える。左頬には白色でハイライトが入れられているのだが、それだけではなく、修正でもしたようなシミがそこに見られる。

最も鑑賞に時間を当てたのは、ミケランジェロのワックスモデルである。肉眼で見ても素晴らしいが、今回、双眼鏡を使うことで、目の前に等身大ほどに拡大された彫刻があるかのように鑑賞することができた。像の右大腿部や左の腰部などに、指紋がはっきりと残っている。ミケランジェロの指紋である!指でしっかりとワックスを押し込んだことが分かるし、指紋が残るほどに柔らかい状態で造形したことも伝わってくる。また、背中の辺りには、ヘラで付けたような段々のへこみがある。他には、肘を突いている右腕の付け根、つまり肩のところは、ワックスを伸ばしてなじませた跡が見られる。胴体とは別に腕を造形して、それを接合したのかもしれないし、造形過程で割れて取れてしまった腕を再接合したのかもしれない。また、背中には背骨にそって溝があるのだが、溝の底が鋭利である。双眼鏡で見ると、爪痕が溝の底に沿って残っている。腹部側の造形の細かさと比べると背中は若干荒さが残るのも興味深い。

横向きで、右脚の付け根を下にした横向きの姿勢だが、胸郭から肩にかけて大きく回転運動しており、左肩は前方(腹部側)へ覆い被さるように傾いている。この捻れは写真や画像では全く伝わってこない。全身が作り出す大きなねじれの運動が素晴らしい。斜め後ろから見ると、腰の前傾は、腸骨陵の上の外腹斜筋の膨らみも同一の量塊として捉えているように見えた。脚は左脚の大腿の造形が素晴らしい。膝に来ると粗付けだが、膝下部分の大きな形の捉え方はかえって分かりやすい。それはスネの前縁を強調するような形の捉え方である。

実に、この小さなワックスモデルは、サイズを超えて、ミケランジェロ彫刻の要素を直接的に伝えてくる。この展覧会で、彫刻家ミケランジェロの真髄が最も伝わるのが本作品である。「Divine」な造形とはこれを言うのだ。

あと1週間ほどでこの展覧会は終わってしまうが、もう一度、時間を作って見に行きたい。

登録:

投稿 (Atom)